大雨ダムの緊急放流とは

大雨や台風の際にダムの「緊急放流」が行われることがあります。どのようなもので、どう備えればよいのか解説します。

大雨や台風の際にダムの「緊急放流」が行われることがあります。どのようなもので、どう備えればよいのか解説します。

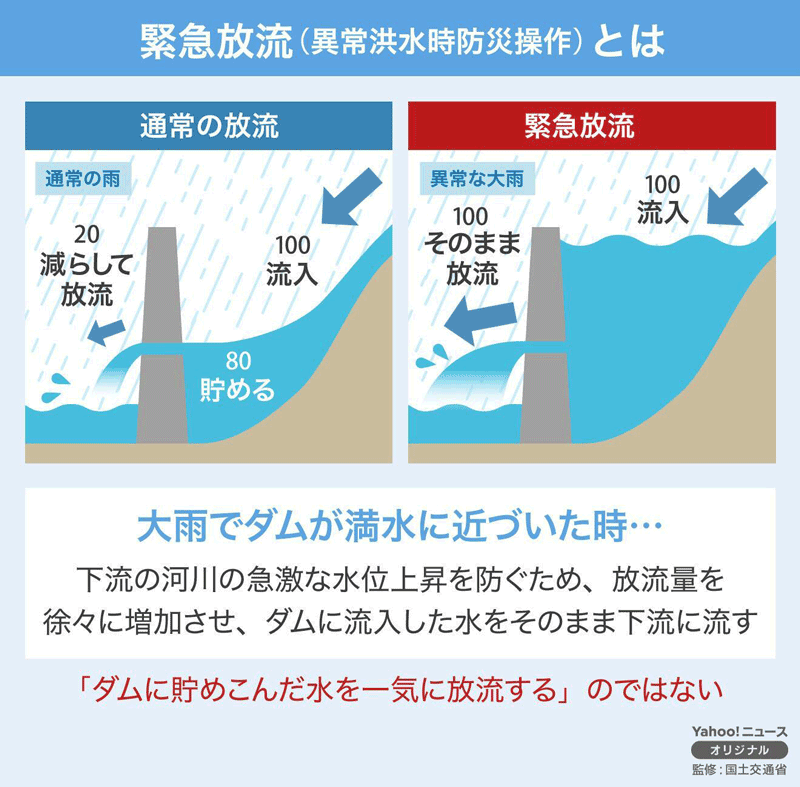

大雨でダムが満水に近づいたとき、ダムに流入する雨水などの量と、ダムのゲートを開いて放流する水の量が同程度となるように調整し、満水になったら流入した水量をそのまま下流側に流すことです。

治水目的で造られたダムには、降った雨水を貯めて川の下流に流れる水の量を減らし、川の氾濫を防ぐ機能があります。しかし、想定を上回る大雨が降り続けると、そうしたダムの貯水機能が限界に近づいていきます。ダム自体を決壊させないためにも、限界を越えた水は貯め込まずにゲートを開いて放流する操作が必要となります。

川の上流で降る雨を「100」とした場合、ダムがなければ雨はそのまま「100」の量で下流に流れていきます。ダムがあれば「100」のうち「80」を貯め、下流に流す量を「20」に減らすことができます。

しかし、大雨が降るとダムに貯められる量は「80→60→40」のように減り、逆に下流に流れる量は「20→40→60」といった具合に増えていきます。そしてダムに貯められる量が「0」になると、下流に流れる量は「100」に。つまり、ダムがない状態と同じになります。

上流から流れてきた水がそのままダムを通り過ぎていくため、河川の増水(水位上昇)をコントロールできなくなり、下流地域で氾濫・浸水のリスクが高まります。これが緊急放流で呼び掛けられる危険性です。

ただし、ダムに貯め込んだ水を一気にすべて放流するわけではありません。上流に降る「100」の雨が、緊急放流で「120」に増えることもありません。ダムが決壊するようなイメージや、緊急放流自体が洪水のように捉えられるのは誤解だといえます。

出典:防災用語ウェブサイト(水害・土砂災害)「異常洪水時防災操作(緊急放流)」

出典:防災用語ウェブサイト(水害・土砂災害)「異常洪水時防災操作(緊急放流)」

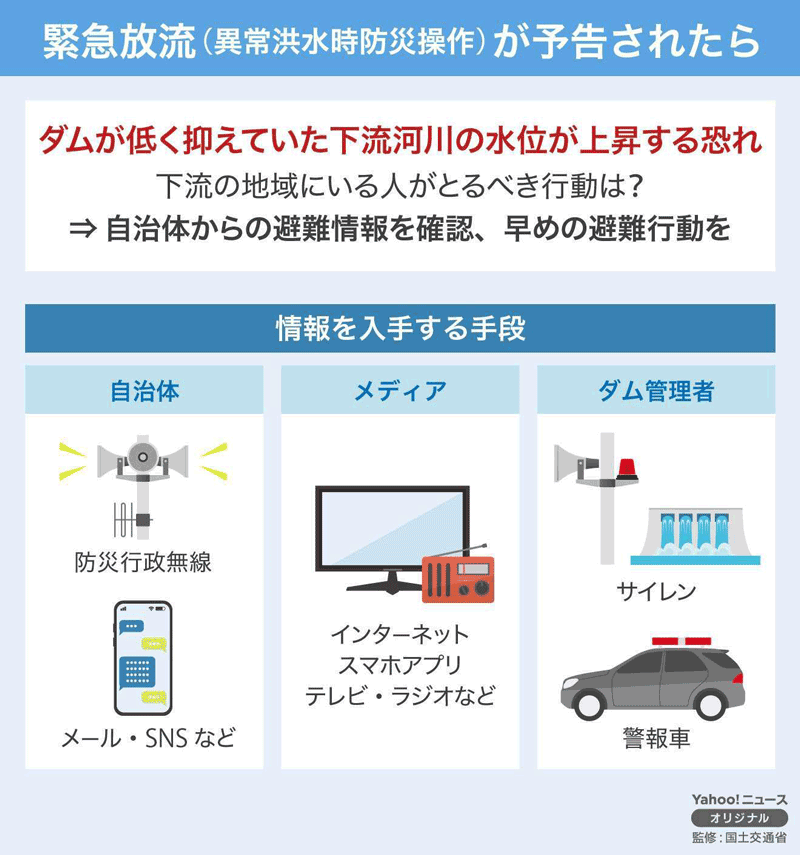

緊急放流の実施が予告されたら、下流河川で氾濫・浸水が想定される地域の住民は速やかに安全な場所の避難所などに避難してください。やむを得ず避難所に移動できない人は、できるだけ頑丈な建物の上層階へ移動しましょう。

緊急放流で注意すべきなのは、予告が出された後も降雨の状況によって実施時刻が前後する可能性があることです。予測より雨量が少なかったとしていったん実施が延期されても、雨が収まっていなければ緊急放流の可能性は継続しているため、安全になったとは考えず、元いた場所に戻ることは控えてください。完全に放流の可能性がなくなったとの情報が出るまでは、より安全な場所に避難するための時間だと考えて行動しましょう。

出典:防災用語ウェブサイト(水害・土砂災害)「異常洪水時防災操作(緊急放流)」

出典:防災用語ウェブサイト(水害・土砂災害)「異常洪水時防災操作(緊急放流)」

出典:関口威人 | ジャーナリスト

2025年03月05日公開