日常の備え住宅火災を防ぐには

身近なリスクである住宅火災に備えるには、日頃の習慣や対策が鍵です。そのためのポイントをご紹介します。

身近なリスクである住宅火災に備えるには、日頃の習慣や対策が鍵です。そのためのポイントをご紹介します。

住宅火災によって亡くなったかたは平成17年(2005年)に1,220人を記録して以降、減少傾向にありましたが、令和3年(2021年)と令和4年(2022年)は増加傾向にあり、約1,000人のかたが亡くなっています。

住宅火災で亡くなった理由をみると、病気や身体が不自由なために逃げ遅れたり、熟睡していたために逃げ遅れたりするなど、「逃げ遅れ」が全体の約半数を占めています。

また、住宅火災の死者数を発火源別にみると、「電気器具」「たばこ」「ストーブ」「こんろ」が主な原因となっています。コンセントに溜まったほこりや、たこ足配線などが原因で出火し、近くに置かれた布製品などに移って燃え広がることによって起こっています。

住宅火災の発生を防ぎ、火災から命を守るためには、どのような対策をすればよいのでしょうか。消防庁では、「住宅防火いのちを守る10のポイント—4つの習慣、6つの対策—」として、以下のような防火対策を呼びかけています。

火災の発生を防ぐために、次の4つの習慣を守りましょう。

寝たばこは絶対にしない、させない。

ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

こんろを使うときは火のそばを離れない。

コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

万一火災が発生しても、被害を抑え人命を守るために、日ごろから次の6つの対策をとりましょう。

火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。

火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。

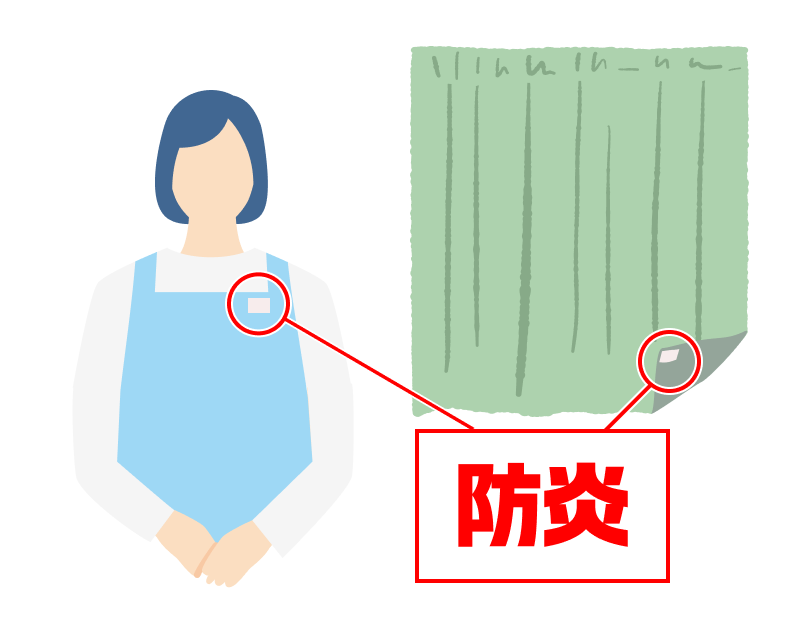

火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。

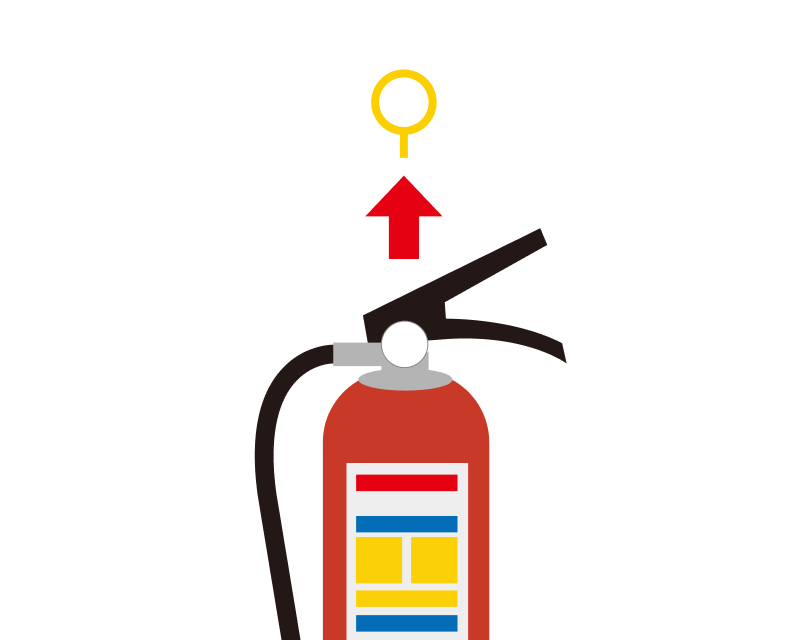

火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使いかたを確認しておく。

高齢者や身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

出典:政府広報オンライン

2025年03月03日公開