水道水の運び方

給水を受ける容器などは各自で用意することが基本となっています。

ここでは、断水時の水の運搬に便利なアイテムや運び方を紹介します。

給水を受ける容器などは各自で用意することが基本となっています。

ここでは、断水時の水の運搬に便利なアイテムや運び方を紹介します。

出典: 東京都発行「東京防災」

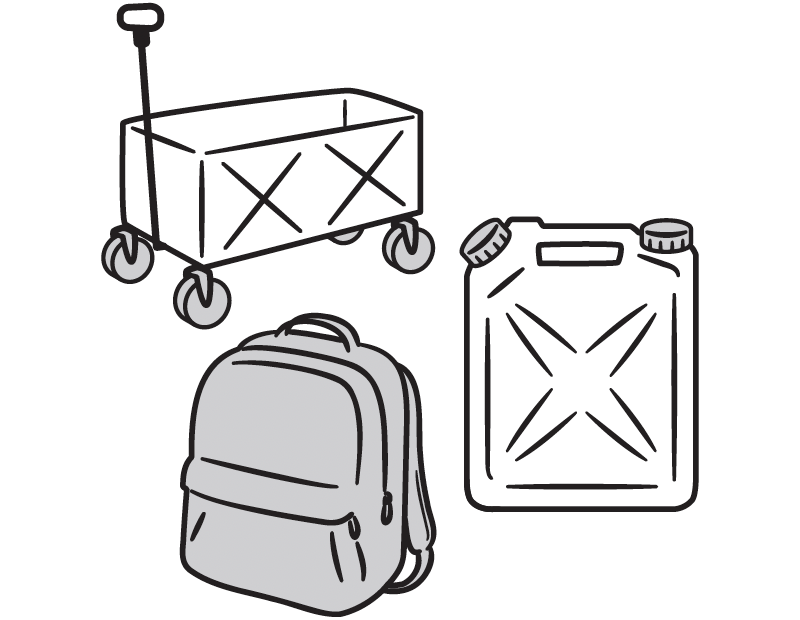

災害時給水ステーションから水を運ぶときには、ポリタンクやウォータータンク、キャリーカートがあると便利です。

ペットボトルに水を入れてリュック等で運べば、悪路にも対応しやすくなります。

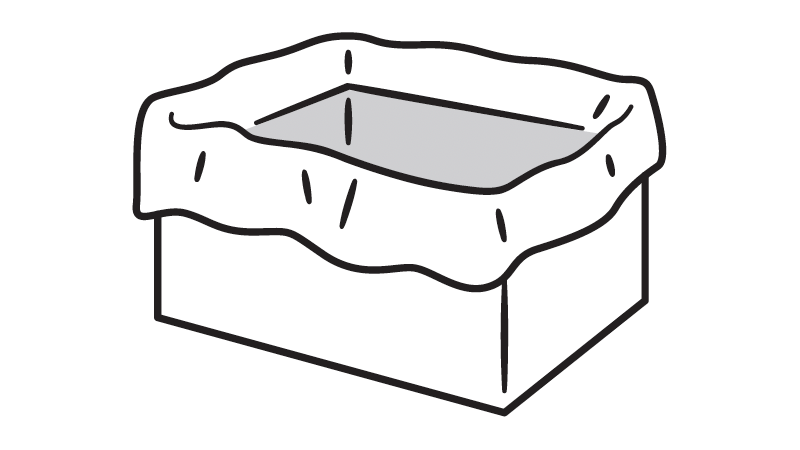

段ボール箱の中にポリ袋を敷き、底と側面を布製の粘着テープでしっかりと補強して使います。

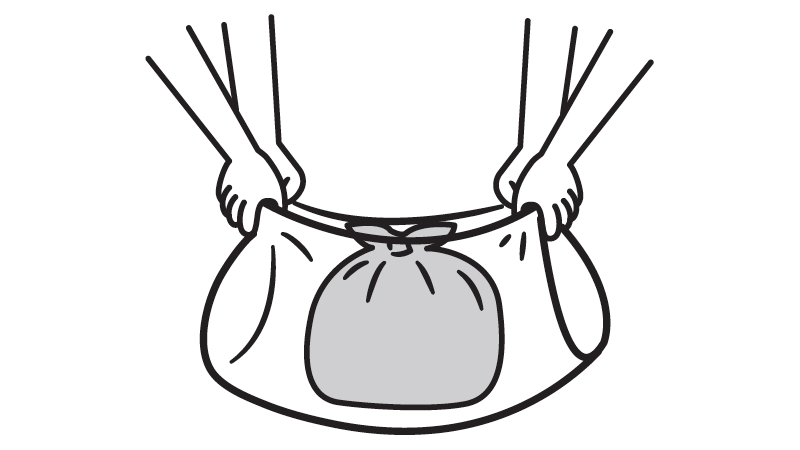

水をポリ袋に入れて縛り、隣り合う角を結んだ風呂敷の真ん中に入れます。

両サイドの結び目を2人で持つと楽に運ぶことができます。

出典:東京都発行「東京防災」224ページ

2024年04月01日公開