地震自宅での地震への備え

地震がいつ起きるのかは誰にもわかりません。しかし、大地震が引き起こすさまざまなリスクに備え、被害を最小限に抑えるための準備は今すぐできることです。

もしものための備えをしっかり整えておきましょう。

地震がいつ起きるのかは誰にもわかりません。しかし、大地震が引き起こすさまざまなリスクに備え、被害を最小限に抑えるための準備は今すぐできることです。

もしものための備えをしっかり整えておきましょう。

出典: 東京都発行「東京くらし防災」

大地震では、固定されていない家具や小物など全てが動きます。

背の高い棚は凶器になり、落ちて割れたガラスや陶器は、ケガのもと。

物を持たないシンプルな暮らしは防災への近道です。

ドアの近くや玄関周りに、仮置きのつもりの物がそのままになっていませんか?

それらは避難の妨げになるので、出入口につながる通路は普段からすっきりと!

「使ったらすぐ片付ける」を習慣に。

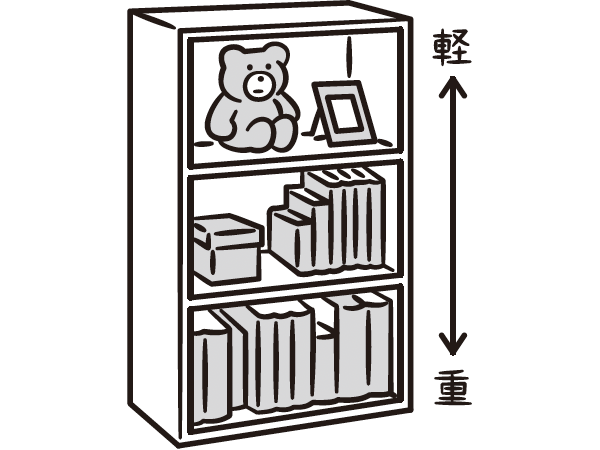

その際、重い物や割れやすい物は下、落ちて当たっても痛くない軽い物は上、が基本です。

出典:東京都発行「東京くらし防災」29ページ

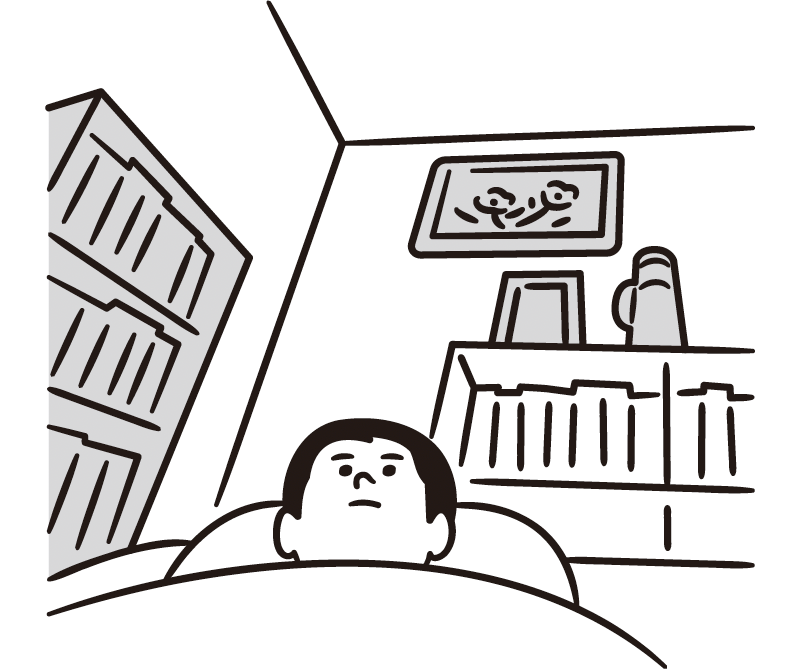

しっかり固定できていない家具や小物は、地震の揺れで倒れたり、落ちてきたりします。

いつも寝ている場所に寝転んでみて、

行動を助ける必需品は、いつも枕元に備えておきましょう。

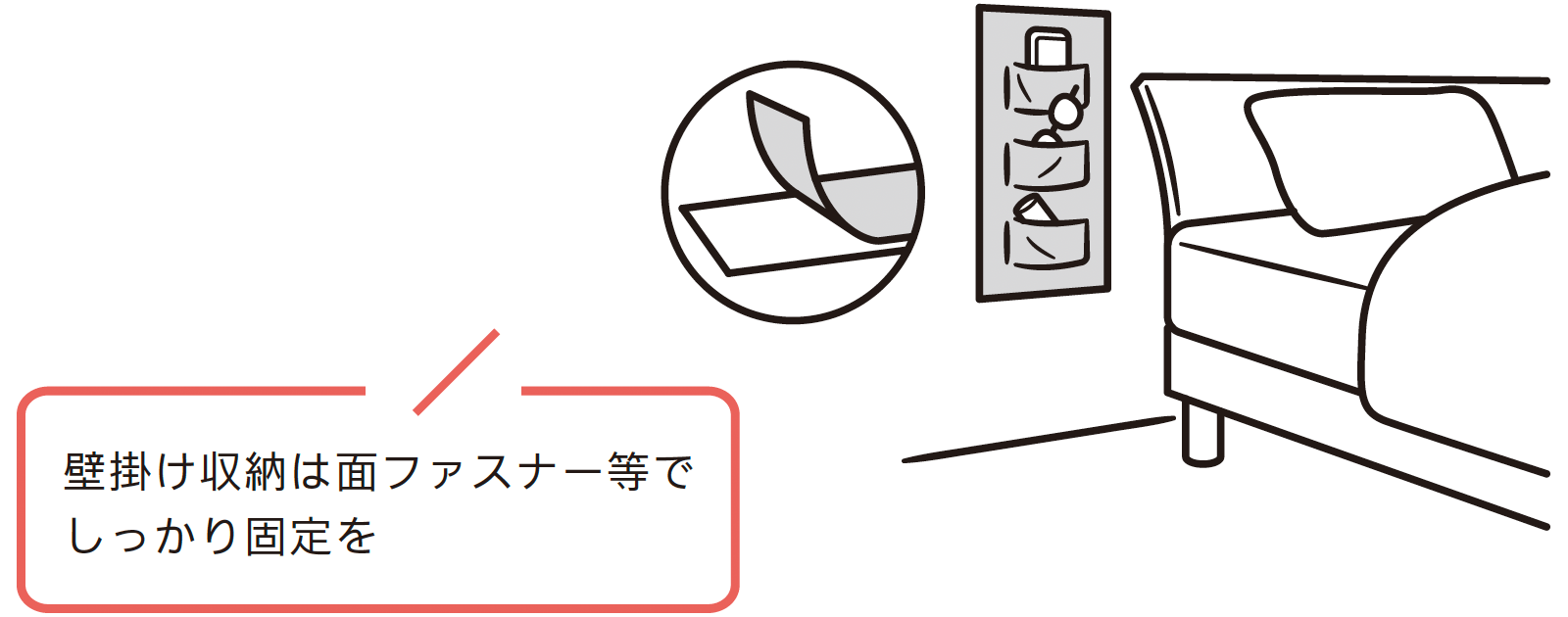

ただ置いてあるだけでは揺れでどこかへ飛んでいってしまうので、すべり止めシートの上に置いたり、固定した壁掛け収納に入れたりするなど、置き方を工夫しましょう。

寝ている間に大地震が起きると、窓から離れる間もなく窓ガラスが割れ、照明器具が落ちてくることも。

飛散したガラスで足を切ったら歩けなくなってしまいます。

窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る、カーテンを閉めて寝る、小物は割れない素材を選ぶなど、寝室は特にガラス対策を万全に。

夜間の地震に備えて、明かりを確保しておきましょう。

停電を感知して自動で点灯する足元灯や、日中に太陽光で蓄電できるソーラーライトが重宝します。

ヘッドライトを枕元の壁掛け収納に入れておくのもおすすめです。

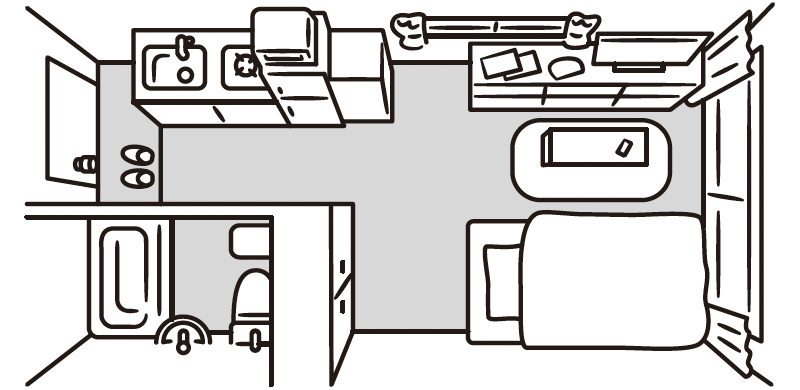

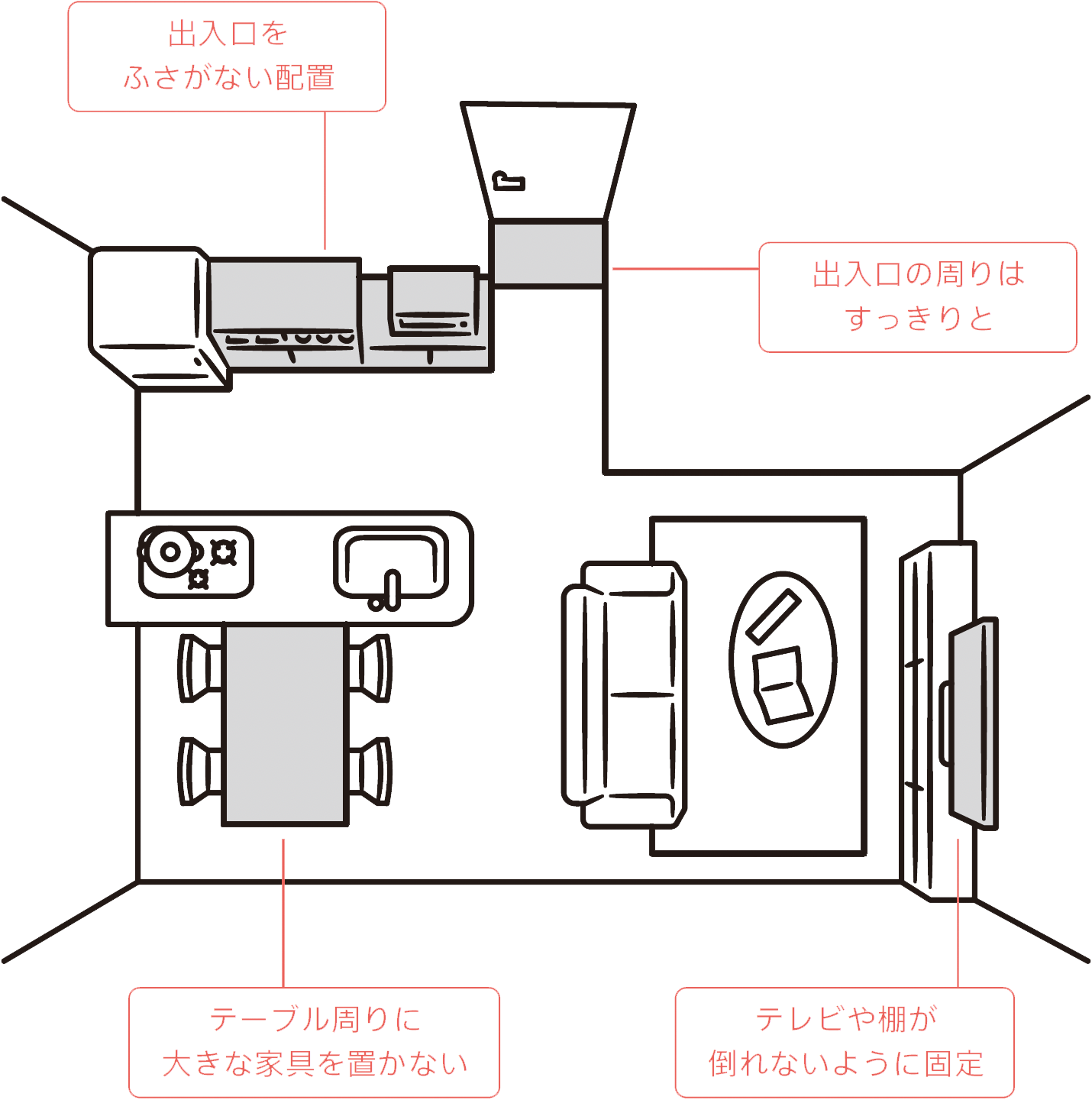

廊下までスムーズに動けるよう、出入口の周りには大きな物を置かないように、ダイニングテーブルの上は何も置かないようにしましょう。家具のレイアウト次第で危険を回避することもできます。大きな家具はできるだけ1か所にまとめて、くつろぐスペースは家具が倒れても影響のない安全地帯にしておきましょう。

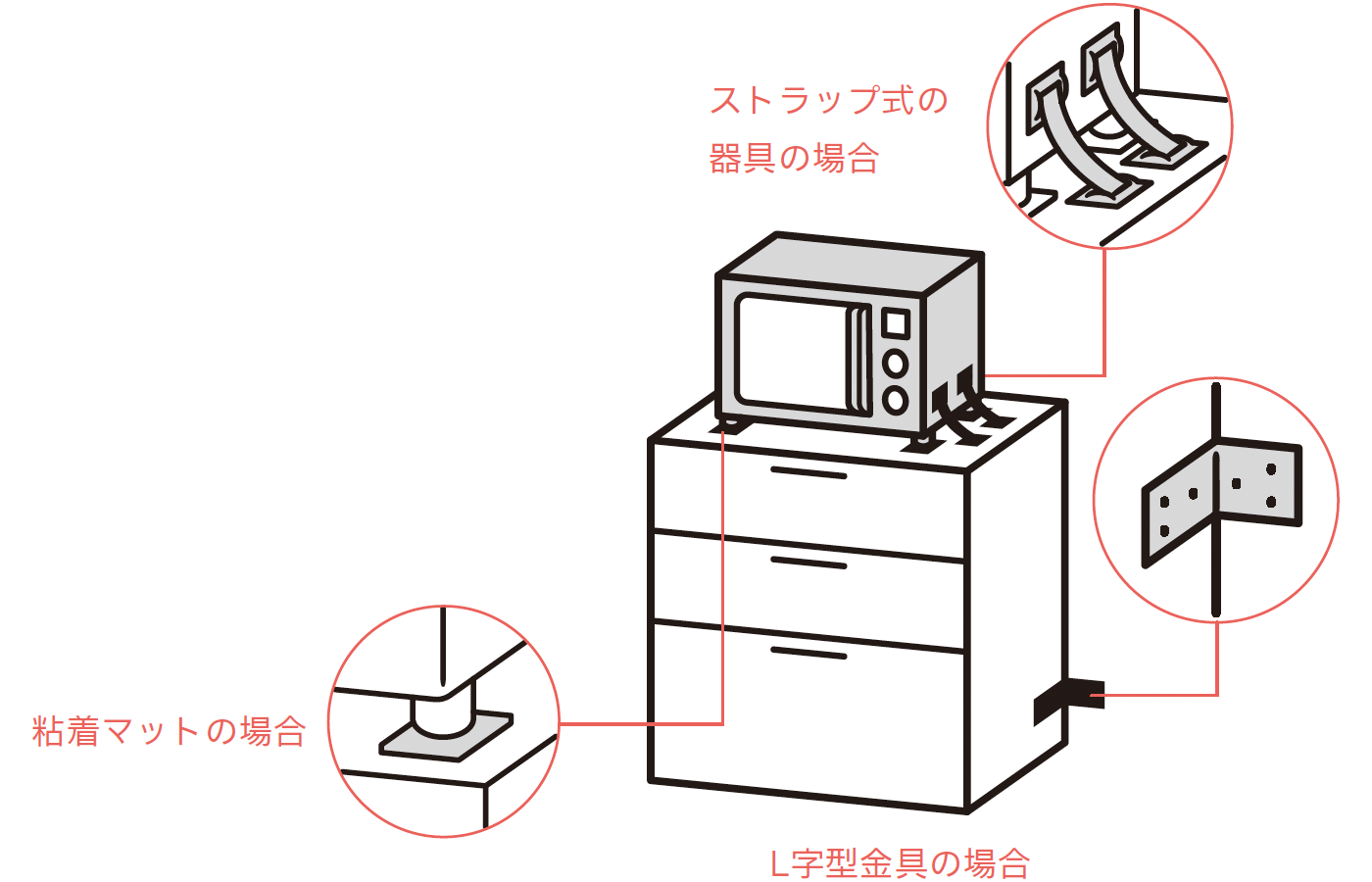

家具や家電の転倒防止にはさまざまな方法があります。

L型金具で壁に固定したり、ポール式器具で天井に突っ張ったり、床との間にストッパーを置くなどです。

照明器具はチェーンで天井に固定しておくと安心です。

冷蔵庫は大型家具と同様、転倒防止対策を万全に。

棚を壁等に固定したうえで、棚の上の電子レンジはストラップ式の器具や粘着マットで台にしっかり固定を。

炊飯器、ミキサーなどの調理家電も、揺れても落ちない工夫が必要です。

包丁や重い鍋などの調理器具は、揺れて落ちたり飛んできたりしたら大ケガのもと。

使い終わったらすぐにしまいましょう。

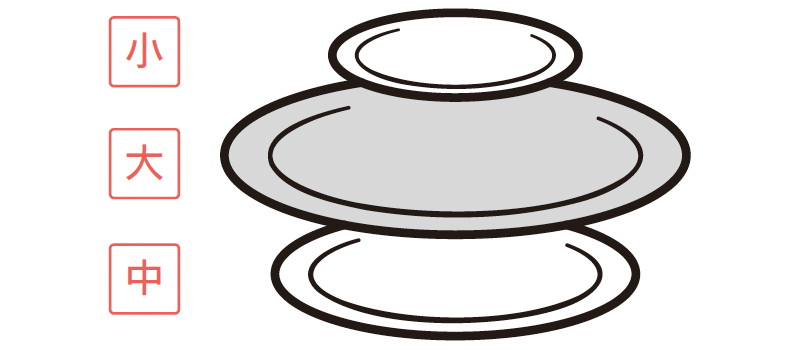

食器は高く積み上げず、下から中・大・小の順に重ねればより安定します。器と器の間にキッチンペーパーを挟むだけでもすべり防止に。

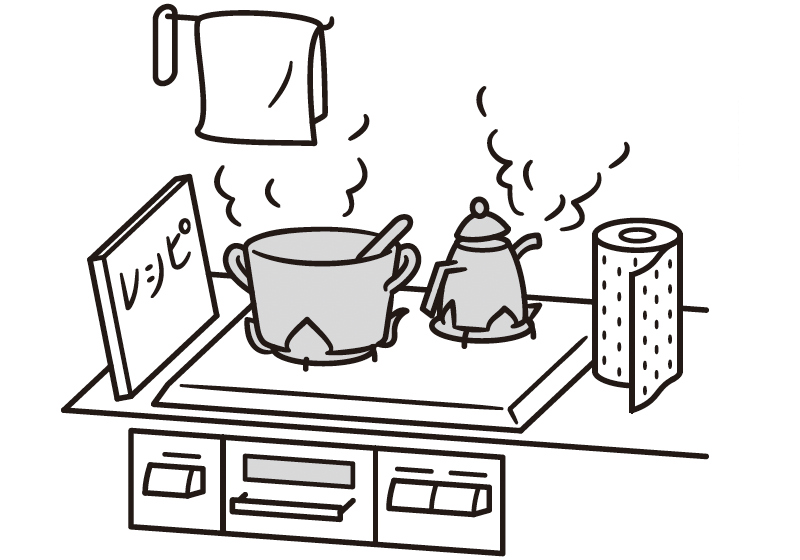

ガスコンロの近くに雑然と置いてある、ふきんやキッチンペーパー、レシピ本、ポリ袋に要注意。

大地震の際、家の中で火事が発生しやすいのはキッチンです。燃えやすい物はコンロから離れた場所に置きましょう。

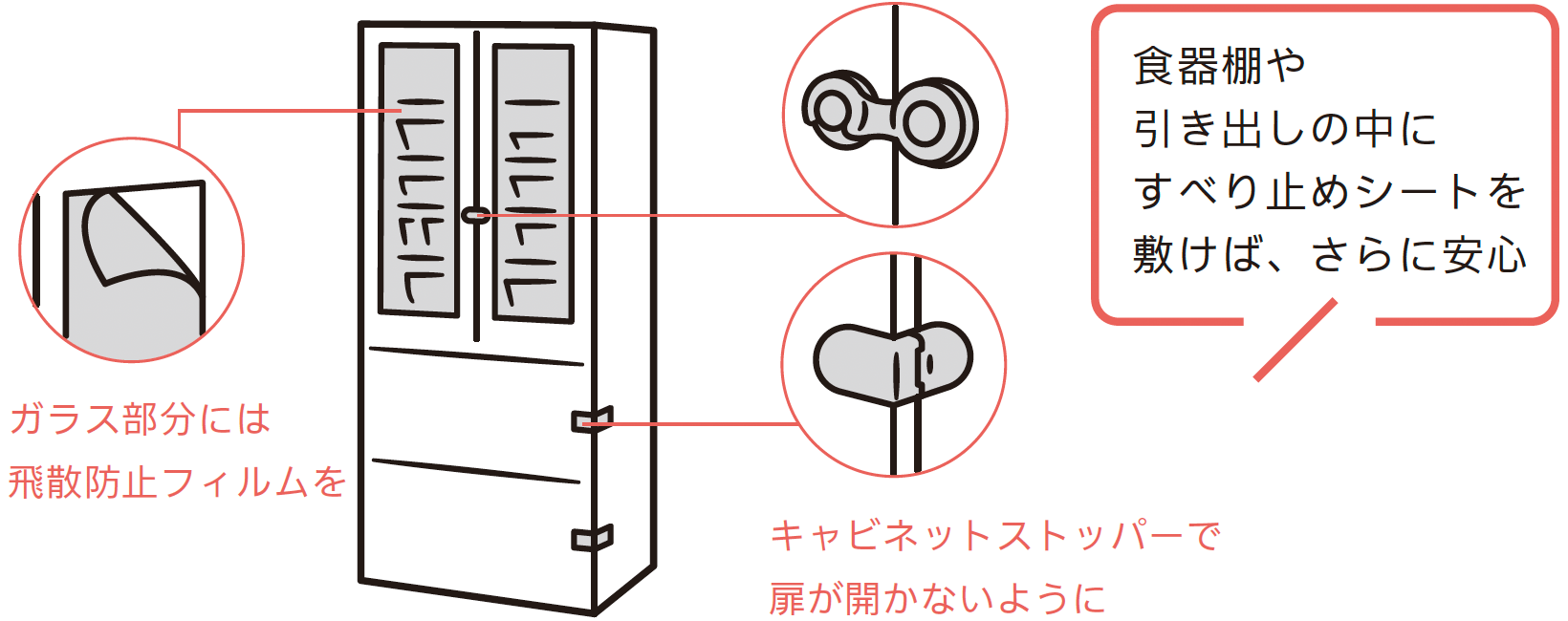

食器棚等は、中の食器類が飛び出さないよう、扉が勝手に開かないためのキャビネットストッパーを取り付けたり、ガラス飛散防止フィルムを貼ったりしておきましょう。

ケガの予防になるだけではなく、被災後の片付けも激減します。

出典:東京都発行「東京くらし防災」32-37ページ

2024年04月01日公開